1. Bericht aus Chile: Lachszucht

Anfang 2019 haben wir die Gelegenheit genutzt, während des chilenischen Sommers einige Lachsfarmen zu besichtigen.

Im April unterzeichnete Präsident Trump ein Dekret, um die Wettbewerbsfähigkeit der US-Produktion von Fish & Seafood wiederherzustellen. Dabei sollen regulatorische Bürden für die gesamte Wertschöpfungskette fallen. Eine kurze Analyse, ob eine neue Supermacht in der Aquakultur entsteht oder ob es sich beim Dekret eher um ein Geschenk an die Wähler im entfernten Bundesstaat Alaska handelt.

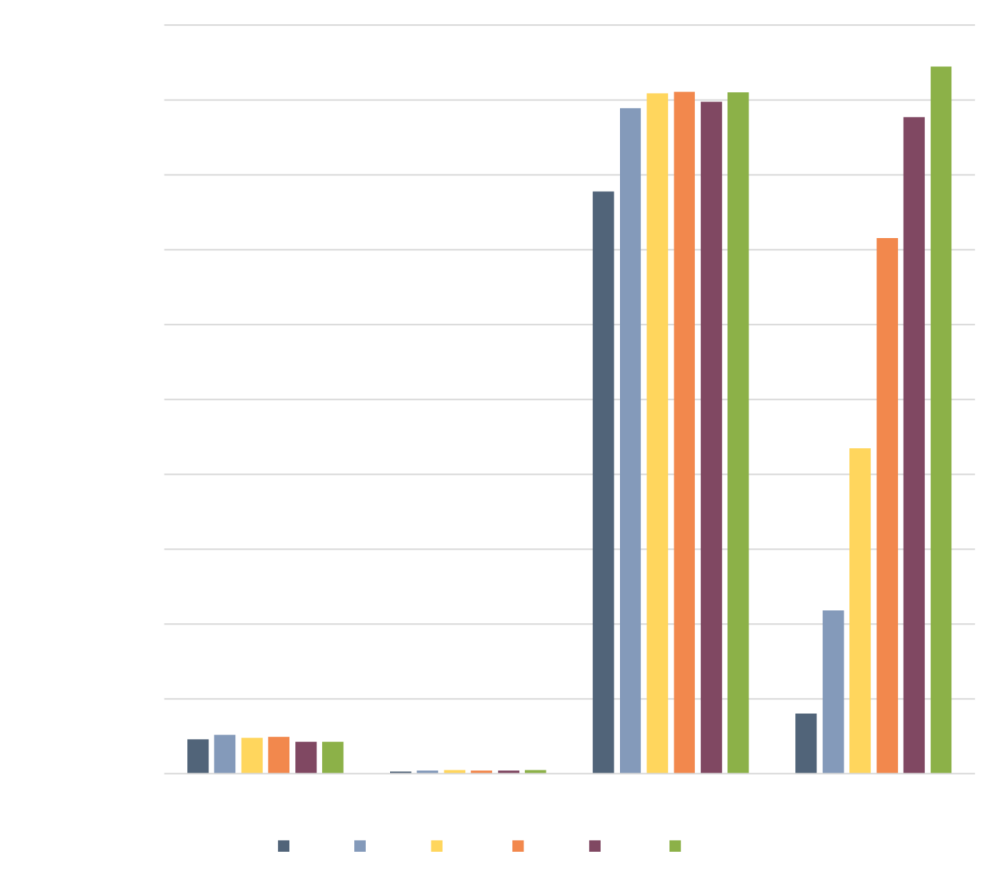

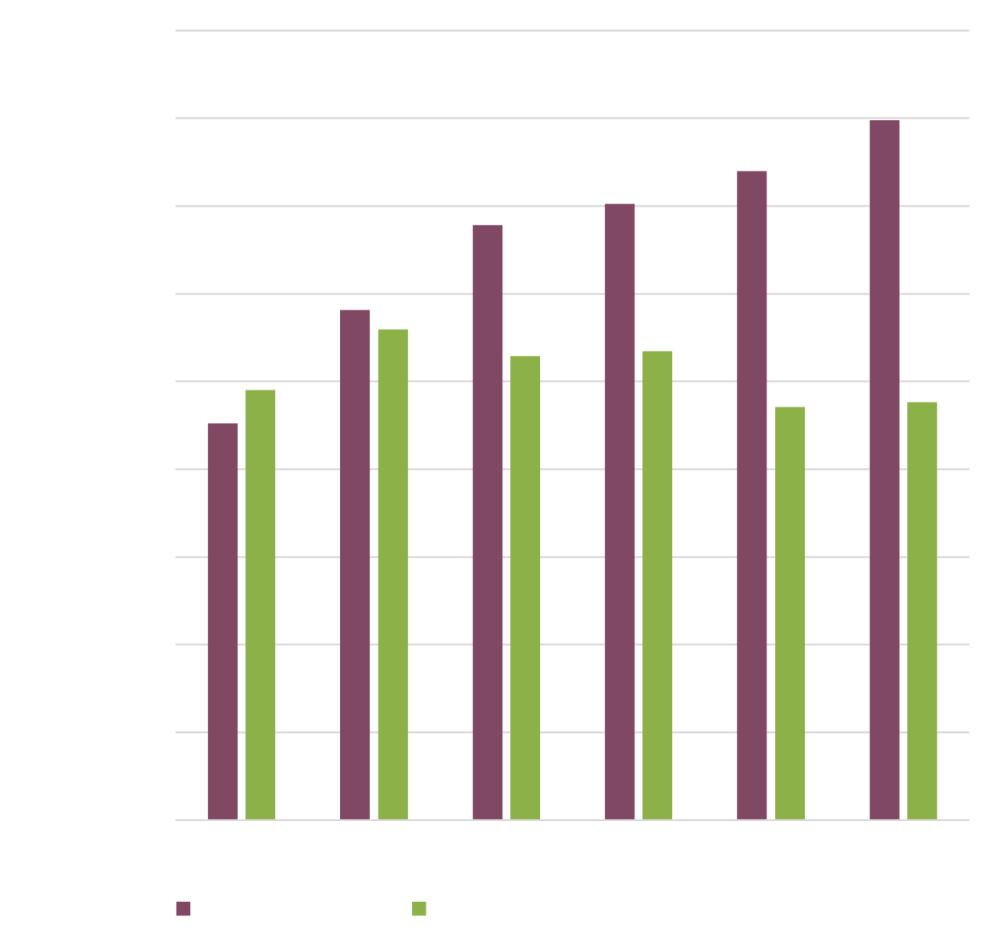

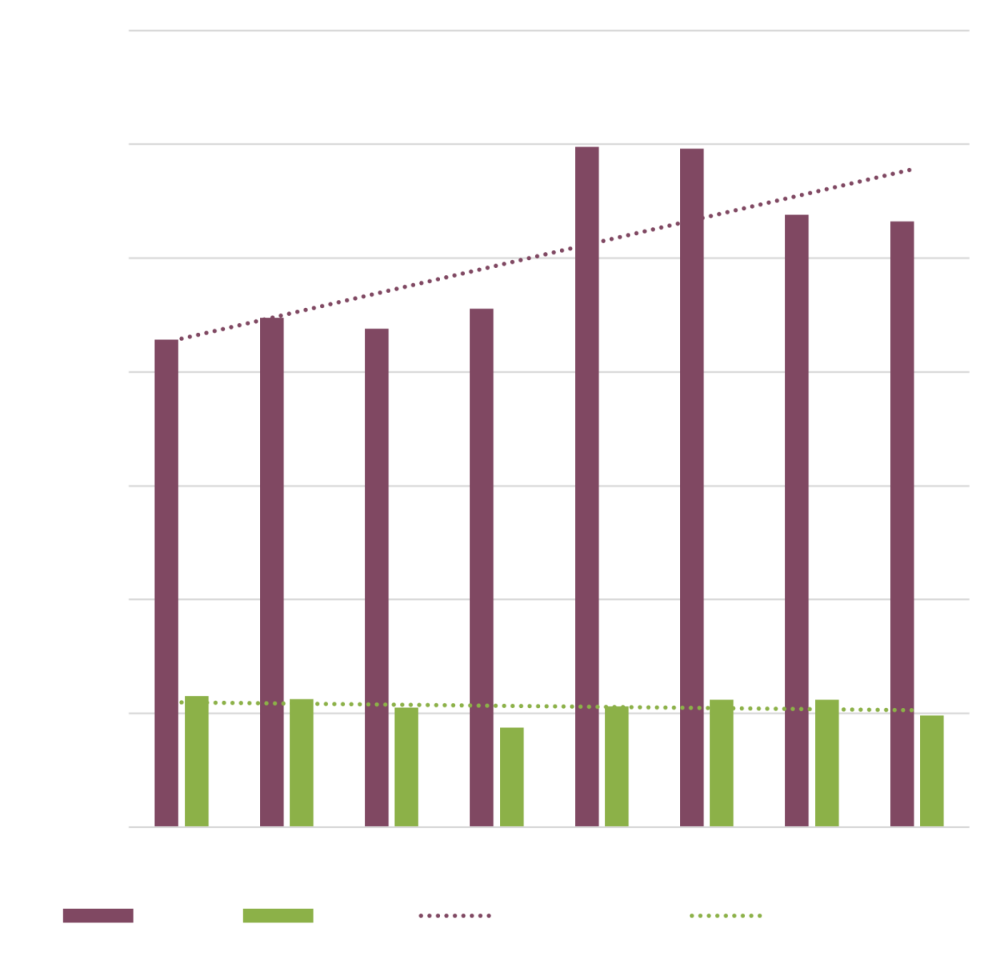

Ein Blick in die langfristige Produktionsstatistik zeigt, dass die USA keineswegs ein kleiner Produzent von Fish & Seafood sind. Sie sind aber ein Marktteilnehmer, der weder wächst noch innovativ ist. Seit den 1980er Jahren hält sich das jährliche Angebot an Fisch «Made in USA» konstant bei rund 5 Millionen Tonnen. Damit belegen sie global Platz 8 der grössten Fischproduzenten. Stets rund 90% der Produktion ist Wildfang, der Rest - zuletzt 480'000 Tonnen - stammt aus Aquakultur. Immerhin vermochten die Erzeugnisse aus Aquakultur von 1980 bis 2022 mit einer durchschnittlichen Rate von 1% p.a. wachsen, aber weit schwächer als die globalen Mengen, die sich jährlich um 6% ausweiteten. Ein Blick in die Statistik verrät sogar, dass 1980 die USA 10x mehr Fisch züchtete als Norwegen, der heutige Technologieleader in der Aquakultur. Beim Wildfang war Wachstum nicht möglich, erreichte man bereits in den 80ern die maximal möglichen Fänge. Eine Überfischung hätte die Biomasse in US-Gewässern und naheliegenden Fischgründen nachhaltig beeinträchtigt. Die heute volumenmässig grössten Fischfänge der USA sind Alaska-Seelachs, Gulf Menhaden und Nordpazifischer Seehecht. Alles Fische, die entweder zu den günstigen Weissfischen (Verarbeitung zu Fischstäbchen oder Surimi) zählen oder mangels Grösse zu Fischmehl und Fischöl verarbeitet werden.

Der Konsum von Fisch in den USA hingegen hat stärker zugelegt. Wurden 1980 noch 4.5 Millionen Tonnen nachgefragt, waren es 2021 bereits 8.0 Millionen Tonnen. Anhand der simplen Gegenüberstellung von Produktion und Konsum wäre man vor 25 Jahren zum Schluss gekommen, dass der Selbstversorgungsgrad der USA mit Fisch bei über 100% lag. Heute steht diese Rate bei rund 60%. Exkludiert man jedoch die Fische, die nicht für den Konsum durch Menschen gefangen werden, sinkt die Quote auf bescheidene 43%. Berücksichtigt man des Weiteren, dass der US-Bürger lieber Shrimp, Lachs und Thunfisch anstelle der heimischen Fische konsumiert, wird die Selbstversorgung der USA zum Fiasko. Und damit auch die Handelsbilanz, die in den Überlegungen von Präsident Trump derart wichtig ist. Eine Abschottung vom internationalen Handel hätte folgenschwere Konsequenzen für die Vorlieben der US-amerikanischen Bevölkerung in deren Konsumalltag. Der gestiegene Reichtum in den USA hat es ermöglicht hochwertige und damit auch teure Fische aus der ganzen Welt zu importieren. Währenddessen machte die heimische Industrie keine Anstalten, im Aquakulturbereich Fortschritte zu erzielen, um die stetig steigende Nachfragelücke zu schliessen.

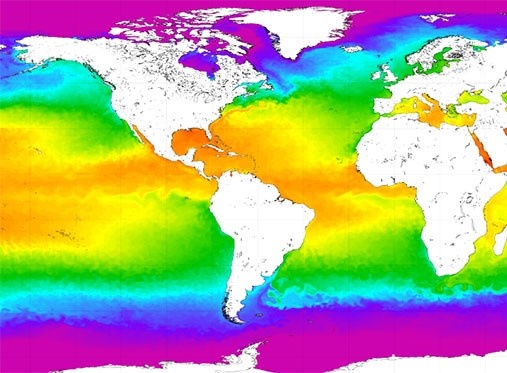

Den ausgebliebenen Aufbau einer Fischzuchtindustrie zu kritisieren ist etwas zu kurz gegriffen. Was beim Wildfang der Zugang zum Meer ist, ist bei der Aquakultur der Zugang zu ansprechenden Zuchtbedingungen in Gewässern. Norwegen verfügt über eine mehrere tausend Kilometer lange Fjordlandschaft, die nicht nur vor hohem Wellengang schützt, sondern auch für gut zirkulierendes Wasser bei optimalen Temperaturen für Salmoniden sorgt. Ein Naturkapital, welches die Norweger in den vergangenen 40 Jahren zu ihrem Vorteil nutzen lernten. In Kalifornien oder Florida findet man diese Vorzüge aufgrund des Klimas selbstverständlich nicht. Im Raum Seattle an der Westküste oder in der Nähe von Maine an der Ostküste gäbe es ein paar «Hotspots», die aber in der Bevölkerung angesichts einiger Lernfehler umstritten sind. Lizenzen wurden teilweise wieder entzogen respektive die Zucht in offenen Gewässern verboten. Alaska würde einige gute Standorte für Kaltwasserspezies bieten, aber die Opposition der grossen Fischerei-Industrie sowie die Naturverbundenheit der US-Amerikaner haben bislang zu keiner Öffnung geführt. So hindert wohl die Kombination von fehlendem Wille und begrenztem Naturkapital das Entstehen eines relevanten Aquakultursektors im reichsten Land der Welt.

Das Dekret von Präsident Trump, um die US-Industrie von regulatorischen Bürden zu befreien, dürfte daher als wohlwollende Gegenleistung für die Stimmen in der Präsidentschaftswahl betrachtet werden. Weniger Bürokratie kann tatsächlich nicht schaden, aber ein Befreiungsschlag, der die lokale Produktion anheizt, höhere Exporte ermöglicht und damit globale Handelsströme verändert, ist dies keineswegs. Die USA verbleiben eine «Old Economy» im Bereich von Fish & Seafood. Sofern der US-Konsument weiterhin Shrimps aus Ecuador, Lachs aus Chile und Norwegen oder Thunfisch aus dem indischen Ozean konsumieren will, führt kein Weg an Importen vorbei. Dabei Zölle auf Lebensmittel einzuführen, die in der Heimat nicht oder nur unter sehr grossen (u.a. finanziellen) Anstrengungen in der langen Frist produziert werden könnten, ist maximal eine erzieherische Massnahme zu Lasten des Konsumenten und zu Gunsten des Staates. Früher oder später wird sich die Bevölkerung über die hohen Lebensmittelpreise beklagen. Keine guten Voraussetzungen für Politiker, um langfristig fest im Sattel zu sitzen.

Kommentare